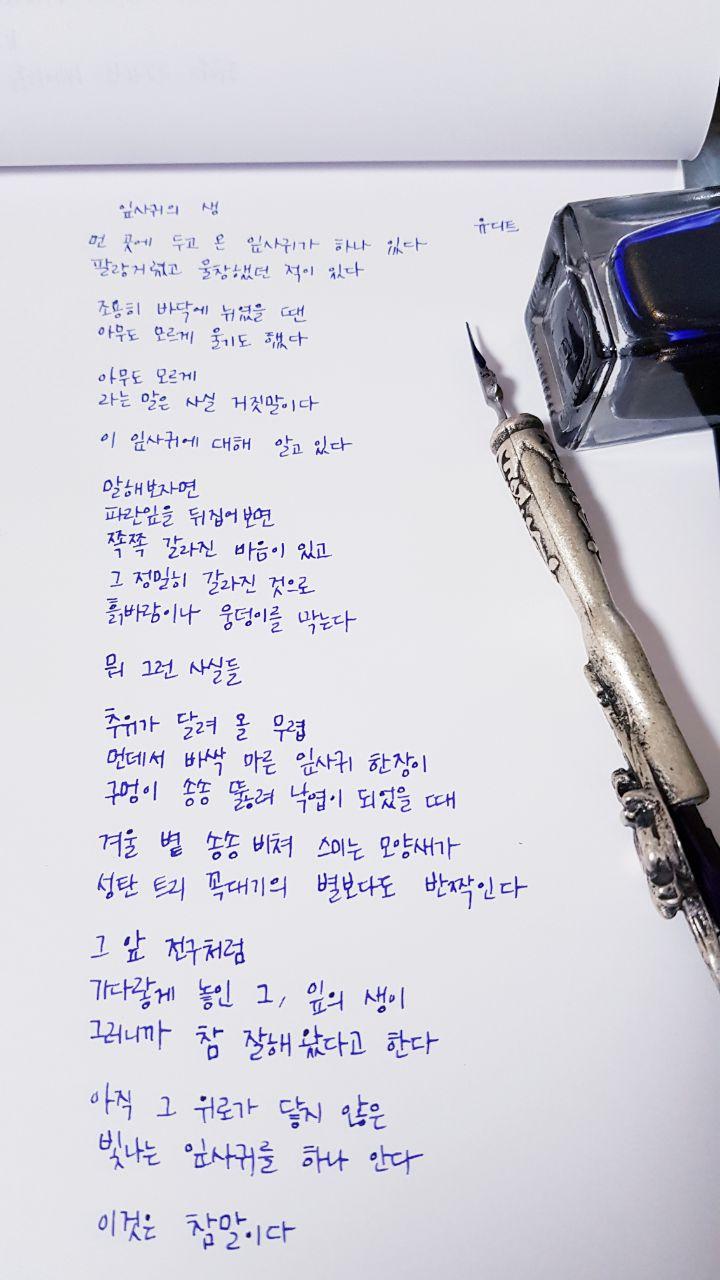

먼 땅에 두고 온 잎사귀는 팔랑거렸고, 울창했었을 때가 있었죠.

아무도 모르게 울기도 하는.

사실은 내가 알고 있는 그 울음.

그리고 시인은 아주 구체적으로 잎사귀에 대해 부연 설명을 합니다. 뒷면까지도 속속들이 알고 있을 정도로 잎사귀에 에 대해 애정이 있어요. 그러다 구멍이 송송 뚫린 모양새의 낙엽이 되었어도 그 구멍엔 햇빛이 통과 할 수 있으니까 성탄 트리의 별보다 반짝인다고 해주는 마음.

오늘 제가 당신에게 전하고 싶은 시는 이런 다정이에요.

가느다랗고 긴 울음을 겪어도 아무도 모를거라 생각하는 날이어도,

한 때는 울창한 날이 지나고 바싹 마른 잎사귀 한장이 되었어도

그러니까 참 잘해왔다고 합니다.

그리고 시인은 다시 흔들리지 않도록, 의심없이 ‘안다’는 말을 믿을 수 있도록 다시 한 번 이 모든 것은 참말이라는 단단한 못을 박습니다. 안온하게 나를 맡길 수 있어요.

오늘 하루 고생한 당신에게 이 시를 전합니다.