천선란, 환상여행

글자를 아름답게 적음에서 희열을 느끼는 사람으로서, 글이 아닌 글씨 자체에도 감정이 담겨있다는 굳은 믿음이 있다. 글씨의 아름다움은 절대 글의 그것에 뒤처지지 않으며, 어쩌면 글씨가 글보다 많은 감정을 품고 있을지도 모른다는 굳은 믿음 말이다. 그러나 내가 적어내는 글씨의 그릇이 천선란 작가가 말하는 이 복합적인 감정도 담아낼 수 있는 크기인지에 대해서는 고민이 많았다. 참 담담하다. 슬프고, 허하고, 답답하고, 담담하다. 감정의 누수를 허용하지 않겠다는 듯이 구멍을 콱 막고 있으면서 홀로 담담한 이 문장들을 어느 글씨로 담아내어야 하며, 어느 글씨가 담아낼 수 있을까.

출근 시간 지하철에서 사람들 사이에 끼어 선 채 읽었고, 한 마디 가사도 알아들을 수 없는 정체불명의 재즈가 흘러나오는 카페에서 읽었으며, 화장기없는 얼굴로 침대에 누워서도 읽었고, 멍하니 거울만 보며 양치를 하다가도 문득 생각나 읽었다. 네 번째가 되어서야 알았다. 아, 이름을 가진 이는 은서 뿐이구나.

해에 따라 그림자도 긴 계절이었다. 벽면으로 웅크린 그림자가 길게 뻗었다. 모습이 꼭 꼬챙이에 꽂힌 생선처럼 보였다. 격동의 움직임을 마치고, 차분히 생의 마지막을 기다리고 있는 듯했다. ( … ) 죽음은 살아있는 동안 꾸역꾸역 밀어 넣은 모든 것을 토해내는 것이라 생각했다. 남은 사람들은 그들이 놓고 간 토사물을 치운다. 죽은 이들의 모든 흔적을 모을 수 있는 곳은 세계에 존재하지 않으니까. 결국에 산 사람들이 그것을 삼킨다.

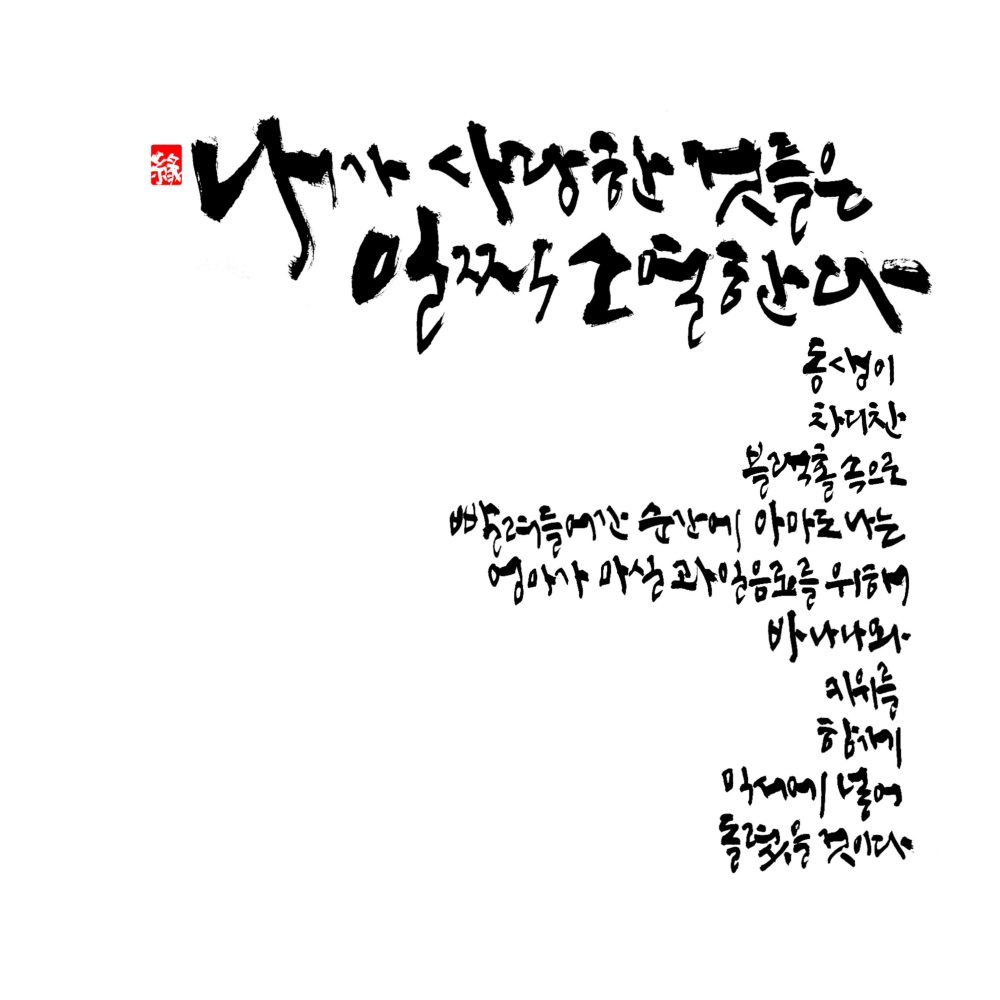

겨우겨우 눈곱만 뗀 눈을 흐리게 뜨고, 맞춰놓은 알람이 울리기까지 17분이 남았음을 확인한 뒤, 다섯 번째로 읽으면서 생각한다. 이름 없음을 소화하기 위해 작가는, 그리고 ‘나’는 얼마나 많은 기억과 감정을 믹서에 함께 넣어 돌려야 했을까. 또, 은서의 믹서에는 어떤 이름이 넣어졌을까. 더 많은 소멸을 막기 위해 이름을 빼앗았는지도 모른다. 소멸할 것을 사랑하지 않으려는 의지일 수도 있겠다. 그러나 결국 ‘환상여행’으로 이름 붙여진 산 자들의 여정을 독자는 묵묵히 사랑하고 싶다면, 욕심일까. 그제야 붓을 들 수 있었다. 이 모든 담담함은 그저 문장의 것으로 품은 채, 나는 사랑에 대해 적어야지. 은서에 대한, ‘나’에 대한, 환상여행에 대한, 이야기에 대한, 그리고 작가에 대한 사랑에 대하여 말이다. (아, 그러나 이들이 일찍 소멸하길 바라는 것은 아니다…) 글로 표현하기도 벅찬 감정과 생각들이 부디 글씨를 통해 전해지기를 바라는 마음으로, 또 이 글씨가 글의 담담함을 해치지 않았기를 바라는 마음으로 리뷰를 작성한다. 늘 아름다운 글을 써주시는 작가님께 감사드린다.