0.

노력하기로 약속해 놓고 언제까지 연습만 할 수 없기에 올려봅니다.

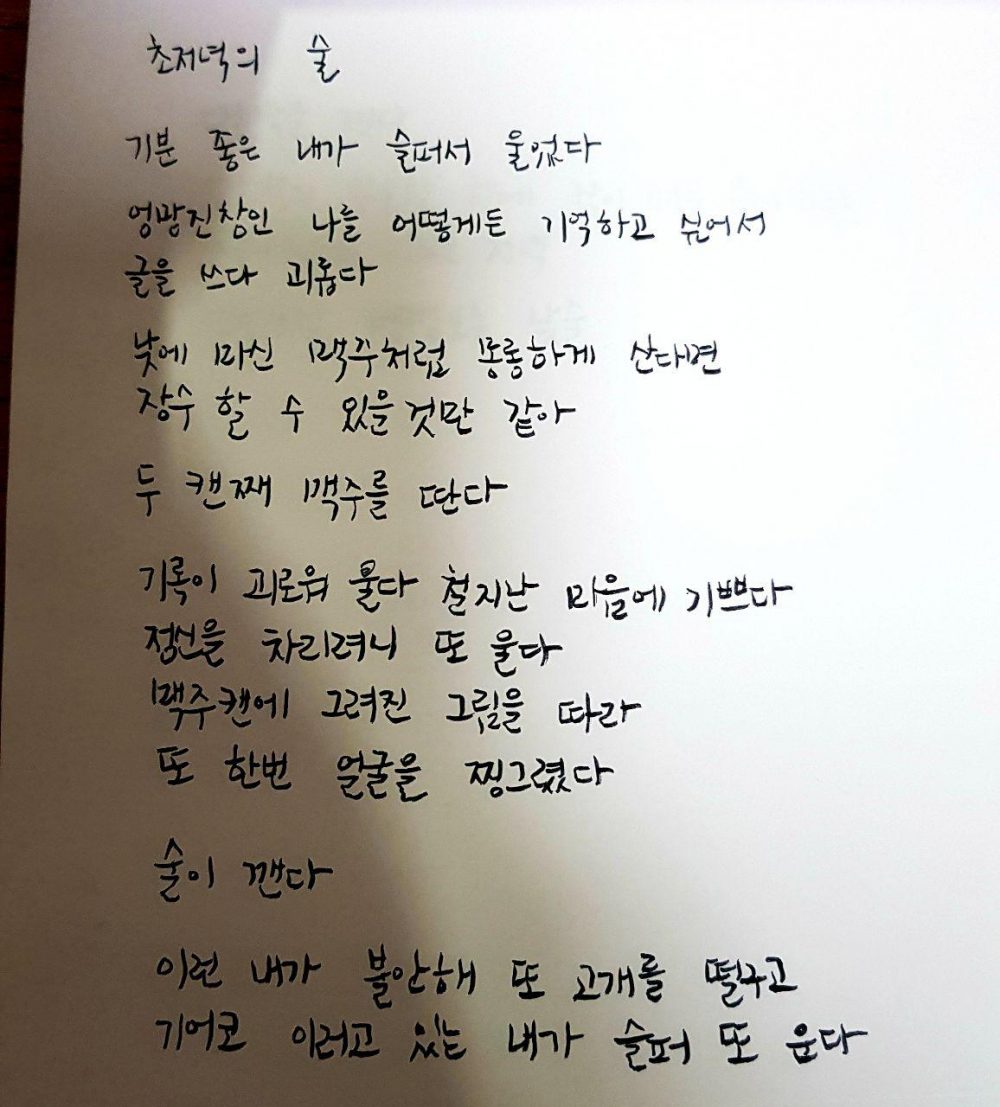

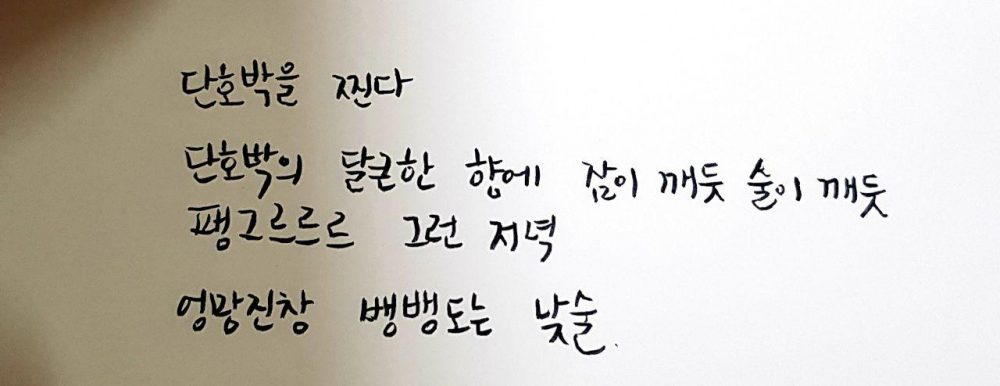

엉망진창 뱅뱅도는 느낌을 내보고자 불편한 상태로 써보았는데요….

로디아에 세필붓펜이라 죽죽 잘 나가긴 했습니다. 잘 나가기만…

1.

“낮에 마신 맥주처럼 몽롱하게 산다면/ 장수 할 수 있을 것만 같아”

이 말이 좋아서 이 시로 정했지만 사실 <세계 속의 밤>도 <잎사귀의 생도> 다른 시들도 모두 좋아합니다.

<향의 죽음>이나 <무채색 등짝 관찰기>, <뭐든지 말해요, 안녕? 토끼입니다>는 시일까 아니면 짧은 글일까를 고민해보고 있습니다.

그러다 시와 소설의 경계에 대해서도 생각해보았고요.

김경주 시인의 시에서 희곡이 보이는 것처럼, 유디트 님의 시 같은 소설, 소설 같은 시도 양쪽에 걸쳐 인정을 받을 수 있지 않을까 싶기도 하고요.

시임을 특정 지어주는 요소는 무엇일까요. 고민을 더 해봐야겠습니다.

2.

두루뭉실하게 나누지 않고 몽글거리는 솜처럼 많은 걸 끌어안는 건 시어의 활용에서도 보입니다.

겨울- 봄으로 넘어가는 길목이라거나, 낮-저녁-밤으로 넘어가는 사이사이의 시간에 대해 확실한 매듭 없이 이야기를 나누는 편이에요.

<세계 속의 밤>에서는 “어쩌면 하루는 태양이 멀어지는 힘보다는/ 불안과 나태가 이어 지나는 자리가 아닐런지 // 아침과 낮과 밤이 이어지는 시간보다는. 여유와 초조함처럼 따라오는 빗자국은 아닐지”라며 이어지며 지나가는 그 흐름에 대해 주목하고 있고요.

위에 언급했던 <초저녁의 술>에서는 제목에 나온 “초저녁”이란 단어가 본문에는 한 번도 나오지 않아요. 본문에는 “낮에 마시는 맥주” 혹은 “낮술”이라고 지칭하지요. 하지만 낮이라도 12시에 가까운 낮과 4시에 가까운 낮이 있으니 아마도 시인이 표현하고자 했던 “낮술”은 “초저녁”인 4시 무렵에 마신 술이었을 거예요. 일상을 살아가는 연속적인 흐름이 반영됐다고 할까요.

“문득, 겨울이 왔다”거나 “노을이 오는”것처럼 계절과 하루를 분절하지 않고 그렇게 두루뭉실하게.

3.

이야기가 있는 시, 이미지가 있는 시 모두가 재미있어요.

이야기가 있는 <미쓰 김 자살하려다>, <혼구녕에 대한 단상>, <철공소 옆 옛 선술집 넝쿨의 사랑>은 시를 처음 접하는 사람에게도 시에 대한 부담 없이 읽을 수 있는 독자친화형 시일거예요. 안쓰럽고, 무섭고, 사랑스러운 삼종세트가 되겠네요.

이미지가 있는 시 <잎사귀의 생>, <어느 사춘기>, <쪼그라드는 행성>의 경우 첫 연을 “-있다.”(와 그 변형 “-있어, -있었다)로 시작하면서 단정적인 이미지를 던져주면서 시작해요.

“먼 땅에 두고 온 잎사귀가 하나 있다/ 팔랑거렸고 울창했던 적이 있다” <잎사귀의 생>

“별처럼 여러갈래 삐죽한 여학생이 있어/ 몇갈래로 갈라진지 모를 예민한 별이 있어” <어느 사춘기>

“내가 태어난 행성엔 낡은 집과/ 네개의 기둥이 박혀있는 울타리/ 열매 나무 한 그루가 있었다” <쪼그라드는 행성>

첫 연을 읽고 나면 자연스럽게 잎사귀와 여학생과, 나무 한 그루를 떠올릴 수 밖에 없어요. 마치 눈 앞에 있듯이 각자의 잎사귀를요. 매력적인 도입부라고 생각합니다.

4.

환상동화에는 동물이 많이 등장 하지만 시에서는 대부분이 식물이라는 점도 주목해 보았는데 환상동화까지 손댈 수는 없기에 다음의 즐거움으로 미뤄둡니다.

소설과 시와 그림과 캘리 모두 애정하며 보고 있어요. 앞으로도 많은 이야기 들려주세요!