호러 장르 비틀기

어제 심야영화로(시간대가 심야 밖에 없어서) 공포영화 한 편을 봤는데, 조금 독특하기도 하고 신선하기도 해서 소개해 봅니다.

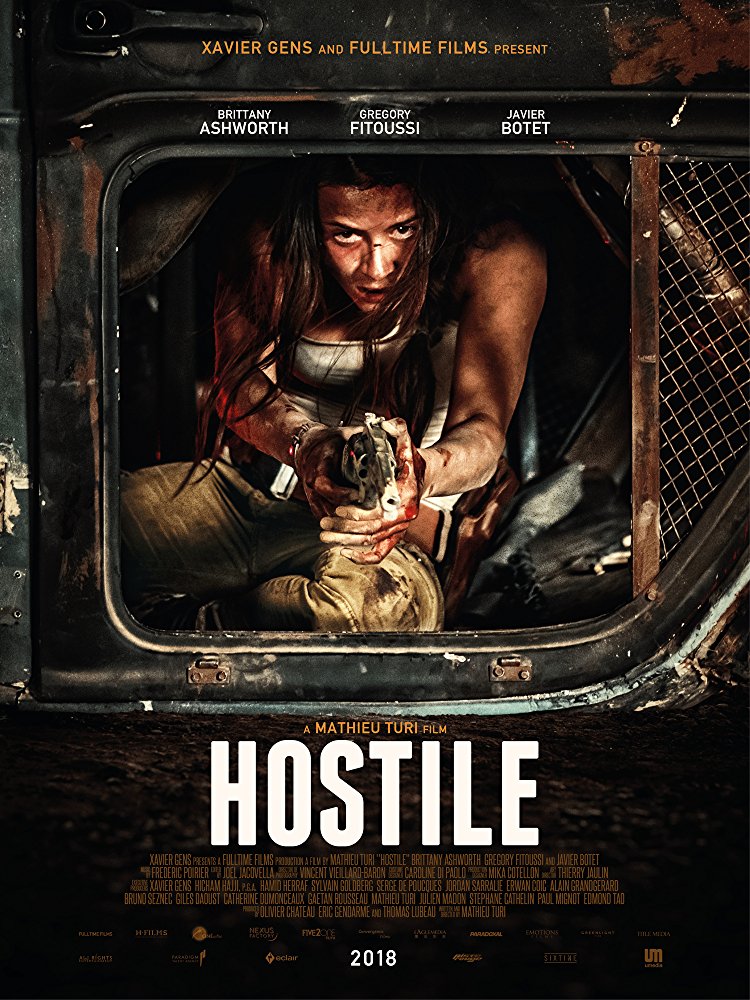

로그라인. 아포칼립스 근미래. 식량을 구해 피난처로 돌아가던 여주인공이 차가 전복되는 사고를 당하고. 황무지의 전복된 차 안에서, 먹이를 찾아 나타난 ‘돌연변이’ 인간과 하룻밤동안 대치한다. 그녀는 살아남아 아침 해를 볼 수 있을까? (물론 살아남겠죠, 주인공이니까… 근데 그럴까요^^?)

라이언 레이놀드의 <베리드 Buried>라는 영화를 아시나요? 홀로 관 속에 갇힌 채 원맨쇼를 벌이는… 그런 류 설정의 저예산 공포영화지요.

1.

제가 독특하고 신선하다고 느낀 건, 이 영화가 이야기를 풀어가는 방식과 장르를 파괴하는 미덕 때문이에요.

구성. 처음 아포칼립스 시대의 여전사처럼 등장한 여주를 보여주더니, 감정이입이 된 뒤부터는 그녀의 지구멸망 전의 모습과 교차로 이야기가 진행돼요. 여주의 배경을 보여주는 건가? 하지만, 내러티브 자체가 과거 그녀의 삶(연인, 아기, 절망 등)과 연결되며 이야기를 진행시키죠.

약물중독자였던 그녀를 받아주고 치료해준 사랑하는 애인은 멸망의 단초가 된 화학가스 때문에 죽게 되는데, 마지막에 그녀에게 말합니다. “절대 포기하지 마.” 그 한마디 말 때문에 여주는 돌연변이에 맞설 용기를 얻고 마지막 대결을 하는 식이죠… 과거와 현재를 교차하며 이야기를 끌고 가는 방식이죠. 내내 그렇게 풀어가는 이유가 뭐지? 궁금했는데. 당연히 이유가 있더군요.

장르 파괴. 무섭지 않은 것은 아니지만, 애써 서프라이즈를 자제하고 서스펜스도 기대보다 떨어지는 영화예요. 저는 그것이 저예산 영화라서, 감독의 연출력이 떨어져서 그런가, 생각했는데… 아니더군요. 일부러 그렇게 만들었더군요. 여전사 느낌이 떨어지는 여배우(Brittany Ashworth)를 쓴 것도, 병렬로 이야기를 끌고간 것도, 애써 서스펜스를 자제한 것도. 모두 감독의 의도였더군요.

마지막 장면과 그것이 주는 정서 때문에, 그 모든 것이 용서가 됩니다.

2.

심야에 집으로 돌아오면서, “호러로도 이런 ‘정서’를 줄 수 있구나, 이렇게도 장르를 비틀 수 있구나.” 하는 생각을 했어요. 장르소설을 쓰면서 ‘장르’라는 틀 안에 갇혀있는 것은 아닌가, 반성도 되고요.

저와 같은 고민을 하는 분들이 계실 것 같아, 한번 소개해 봅니다. 새로운 자극을 받을지 모르니까요. 그러기를 바래요.

공포영화를 ‘싫어하시는’ 분들께 더 권합니다. 무서운 시퀀스가 있지만, 그것을 이겨내면… 바로 ‘그 때문에’ 더욱 애잔함을 느끼시게 될 거예요.

즐감하셨으면. 고맙습니다.