한번 더? 한번쯤?

먼저 잡담. 마감 하나를 끝냈습니다. 간만에 마감 날짜를 지켰고, 간만에 한눈 팔지 않고 푹 빠져 작업했고, 보내기 전 읽어볼 때는 이런 생각까지 했습니다.

“와, 재밌는데? 훌륭해! 대체 이걸 누가 쓴 거지?”

맞습니다. 이런 경우 대개, 며칠 지나서 비우고 보면 다시 자괴감이 들고, 모니터 결과가 나오면 또 우울증에도 빠지겠지만…^^! 그래도 그때까진 자뻑 상태를 유지하려고 합니다. 그 맛으로 글쟁이 짓을 하는 거니까요. 자뻑 상태가 오래 지속되기만 바랄 뿐입니다.

이틀을 내리 자다가 새벽에 깨어나, 그 상태가 여전하다는 걸 깨닫고는, (카테고리 분류가 늘어난 소식을 듣고는) 써보고 싶었던 영화 감상을 하나 올려봅니다~

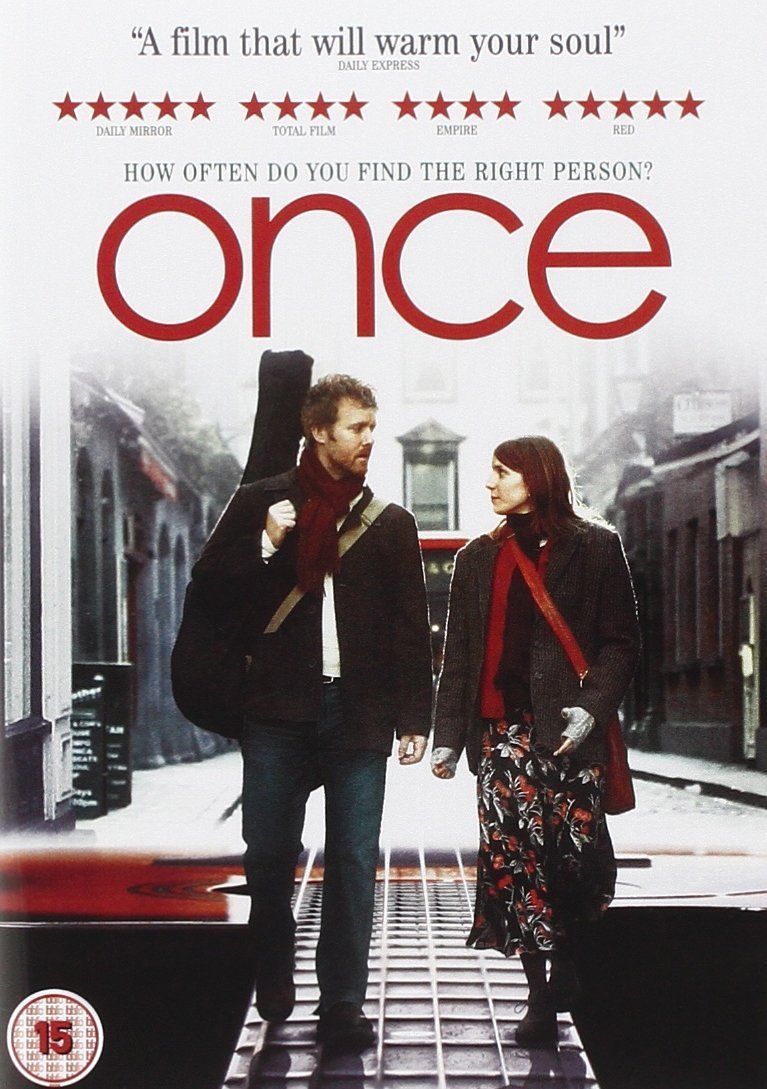

저는 음악을 모르고, 음악영화도 잘 모릅니다. 언젠가 프랑스 영화 회고전에서 <쉘부르의 우산>을 보고는 “음, 내가 앞으로 음악 영화를 볼 일은 없겠군.” 생각했었죠. 당연히 <원스>도 지나쳤고… <비긴어게인>을 본(배우들 때문에) 후에야 비로소 <원스>를 보지 않은 걸 후회했었죠.

몇 주 전에 CGV클래식에서 <원스>를 재개봉한다는 걸 알고는. 이번엔 놓치지 말아야지! 결심하곤, 세 번이나 상영시간을 놓친 후에, 간신히 새벽 시간에 찾아가 봤습니다… 빌어먹을 멀티플렉스! (욕 한번 해주고)

영화는 당연히 좋았습니다. 사람들이 좋다는 것들에는 다 이유가 있는 법이니까요… 단순한 사랑이야기인 줄 알았는데(그래서 무시했었는데) 아니어서 좋았고. 삶과 인생의 단면을 담은(?) 이야기인 듯해서 더 좋았습니다. 음악을 모르는 저 같은 사람에게도 음악들이 계속 맴돌아 작업 동안 이 영화의 음악들을 계속 들었습니다. 저에게는 흔치 않은 경험이었죠…

인상적이었던 부분은, 후반 주인공들의 ‘합주’ 시퀀스였습니다. 재도전을 결심한 남주가 여주와 함께 거리의 음악가들을 모아 대출을 받아 데모 테이프를 만드는… 뻔하고 전형적으로 들어가는 설정이지만, 뻔해 보이지 않았던 것은, 그 시퀀스가 (제게는) 삶의 한 부분을 보여주는 듯했기 때문입니다. 상업적이지 않은 음악을 하면서도 자신들의 음악을 정말 즐기는 듯 보였고, 처음 시큰둥하던 엔지니어가 그들의 음악을 응원해주고, 그러면서 서로 교감하고, 두 주인공이 서로의 마음을 확인하고 드러내는 과정들이… 몇 곡의 음악 속에서 자연스럽게 베어납니다. 시퀀스가 끝나니 저는, 제 마음대로 영화를 해석하게 되더군요.

아, 음악 하는 이들도… 글쟁이와 다르지 않구나. 다 똑같구나. 그래, 그렇게 살면 되는 거지. (위안)

아래는 ‘합주’ 시퀀스의 끝자락 한 장면입니다. 음악을 들으며 여주의 감정을 따라 가다가, 저도 모르게 울컥하고 말았습니다. 아마 가사 때문인 듯한데… 영화를 보신 분들이라면, 추운 휴일에 따뜻한 방구석에서, 다시 한번 되새김질해 보시는 것도 좋을 것 같네요. 같이요.

…지금 나의 천사는 어디에 있나요,

제가 울고 있는 게 당신은 보이지 않나요?

당신이 해줄 수 있는 게 없다는 건 알아요.

그렇다고, 제가 노력하지 않았다곤 말하지 말아주세요…

저도, 노력하고 있다고요…! 라고 이해해 버렸습니다^^!